Die dunkle Seite von Self-Improvement, über die niemand spricht

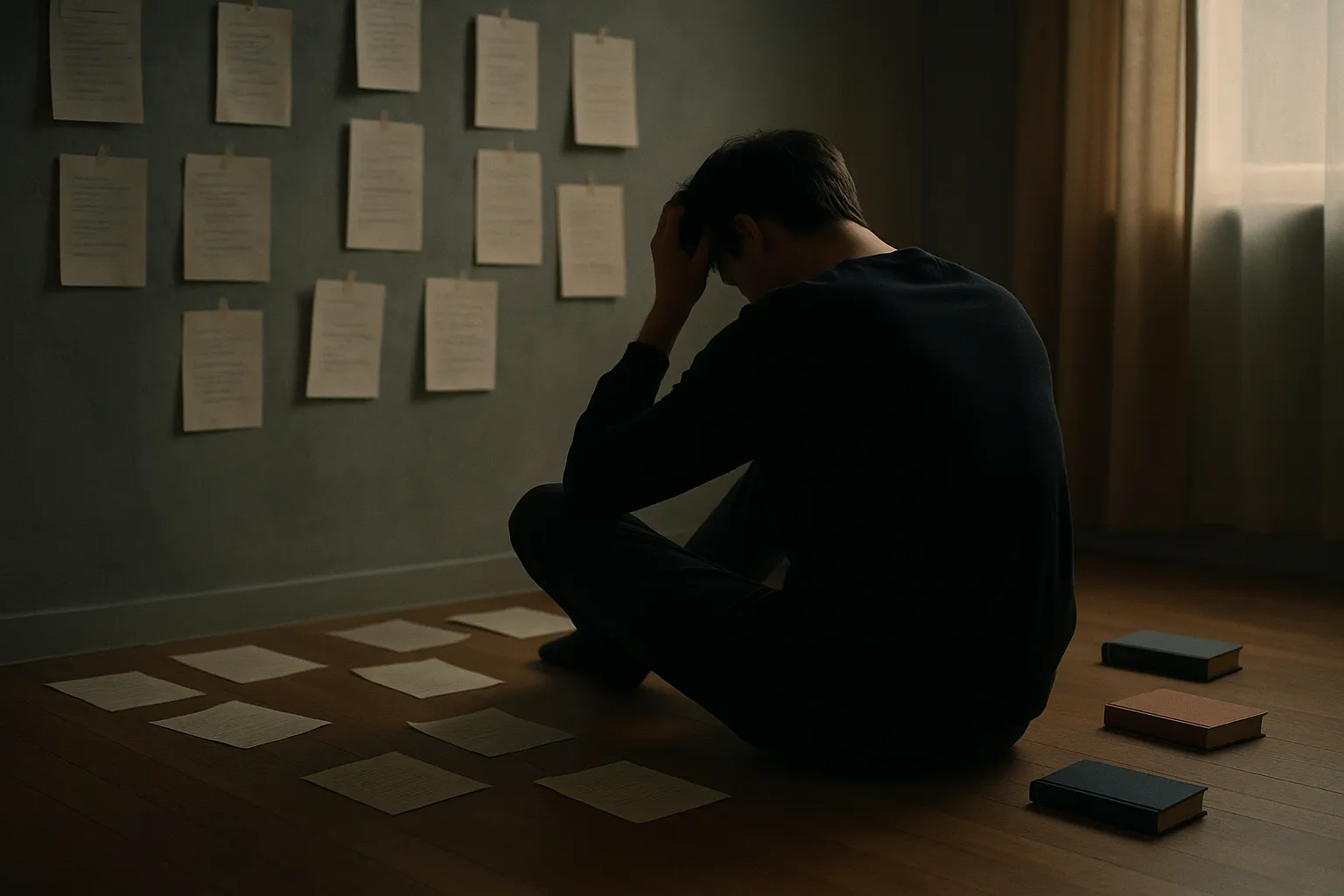

Self-Improvement, das Streben nach persönlichem Wachstum und ständiger Verbesserung, hat in den letzten Jahren enorm an Popularität gewonnen. Unzählige Bücher, Podcasts und Social-Media-Beiträge preisen die Vorteile von Selbstoptimierung an. Doch hinter dieser scheinbar positiven Bewegung verbirgt sich eine dunkle Seite, über die oft geschwiegen wird. Anstatt das Leben zu bereichern, kann der übermäßige Fokus auf Selbsthilfe und ständiges Streben nach Perfektion zu Burnout und emotionaler Erschöpfung führen. In diesem Artikel werfen wir einen kritischen Blick auf die Schattenseiten des Self-Improvement-Wahns und beleuchten, warum dieser Trend mehr Schaden als Nutzen anrichten kann.

1. Der Optimierungswahn: Das Streben nach Perfektion

In einer Welt, in der jeder nach „mehr“ strebt – sei es mehr Produktivität, bessere Fitness, oder ein erfolgreicheres Business – wird das Konzept der kontinuierlichen Verbesserung fast zu einer Pflicht. Es gibt unzählige „Ratgeber“, die uns sagen, dass wir immer mehr aus uns herausholen müssen, um erfolgreich und zufrieden zu sein. Die permanente Anforderung, sich selbst zu optimieren, kann jedoch zu einer ständigen inneren Unruhe führen. Anstatt den eigenen Fortschritt zu feiern, entsteht das Gefühl, nie gut genug zu sein. Dies kann langfristig zu einem Gefühl der Unzulänglichkeit und Versagensängsten führen.

2. Der Druck, immer besser zu werden

Die Selbsthilfeindustrie hat eine Kultur des Wettbewerbs und der Vergleiche geschaffen. In den sozialen Medien sehen wir ständig die scheinbar perfekten Leben anderer Menschen: die perfekte Work-Life-Balance, der gesunde Körper, die ständige Weiterentwicklung. Doch dieser „Druck zur Perfektion“ ist oft nicht gesund. Er führt dazu, dass Menschen ihr Leben immer in Frage stellen und sich ständig mit anderen messen. Wer aufhört, sich selbst zu optimieren, fühlt sich schnell als Versager. Dieser Zwang, immer besser und produktiver zu sein, kann zu einem Zustand der Überforderung führen, der in einem Burnout gipfeln kann.

3. Die Kehrseite der Selbsthilfe-Trends: Burnout und emotionaler Stress

Das Streben nach Selbstverbesserung kann sich auch negativ auf die geistige Gesundheit auswirken. Was zunächst als gesunder Wunsch nach mehr Erfolg, Selbstverwirklichung oder persönlichem Wachstum erscheint, kann durch ständige Selbstkritik und das Gefühl, nicht genug zu leisten, schnell in eine toxische Spirale führen. Die permanente Beschäftigung mit „Selbsthilfe“ und „Verbesserung“ kann den inneren Druck verstärken, anstatt zur Erholung und Selbstakzeptanz beizutragen. Menschen, die sich selbst zu sehr optimieren wollen, geraten häufig in eine emotionale Erschöpfung, ohne es zu merken. Es entsteht der Eindruck, dass jeder Rückschlag oder jede Pause als persönliches Versagen gewertet wird. Dieses ständige Streben nach Verbesserung kann zu einem Zustand führen, den viele als „Burnout“ beschreiben.

4. Selbsthilfe als Geschäftsmodell: Die dunkle Seite der Industrie

Ein weiterer kritischer Punkt ist die Tatsache, dass die Selbsthilfeindustrie von vielen als Geschäftsmodell genutzt wird. Ratgeber, Kurse, Apps und Seminare versprechen Lösungen für alle Lebensprobleme und bieten angeblich den schnellen Weg zum Erfolg. Oft basieren diese Angebote jedoch auf vagen Versprechungen, die nicht immer mit der Realität übereinstimmen. Die Industrie profitiert von den Ängsten und Unsicherheiten der Menschen und verkauft Lösungen, die nicht nur ineffektiv, sondern auch teuer sind. So wird der Optimierungswahn verstärkt, während die echten Bedürfnisse der Menschen unbeachtet bleiben.

5. Der Weg zurück zur Balance: Achtsamkeit und Selbstakzeptanz

Es ist wichtig, sich der Gefahr der Selbstoptimierung bewusst zu werden und einen Schritt zurückzutreten. Anstatt sich ständig mit anderen zu messen oder unrealistische Erwartungen an sich selbst zu stellen, sollten wir den Wert der Selbstakzeptanz und Achtsamkeit erkennen. Anstatt „mehr“ zu wollen, sollten wir lernen, uns selbst zu schätzen und auf das zu achten, was uns wirklich wichtig ist. Die wahre Selbstverbesserung entsteht nicht durch Perfektion, sondern durch die Akzeptanz unserer eigenen Unvollkommenheit und das Erkennen der eigenen Grenzen.

Fazit

Self-Improvement ist nicht per se negativ – es kann uns helfen, zu wachsen und uns weiterzuentwickeln. Doch die dunkle Seite des Optimierungswahns sollte nicht unterschätzt werden. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass nicht jede Pause ein Mangel an Engagement ist und dass wir nicht ständig „besser“ werden müssen, um wertvoll zu sein. Die wahre Selbsthilfe liegt nicht in der ständigen Selbstoptimierung, sondern in der Akzeptanz der eigenen Fehler und der Fähigkeit, mit ihnen zu leben. Wenn wir lernen, uns selbst zu schätzen und uns realistische Ziele zu setzen, können wir den Selbsthilfe-Trend in eine gesunde Richtung lenken, ohne uns zu erschöpfen.

Share this content:

Kommentar abschicken